環縣境內多山原,曾經是一個自然條件十分嚴酷著稱的地方,吃水困難是環縣人祖祖輩輩的“鬧心事”。打井打不出甜水來,下溝擔水路途十分遙遠,也不能夠及時取得。外鄉的君子對環縣有這么一個說法:到環縣農家做客,要飯吃可以給,要水喝,沒有。由此足可見得水的金貴。世世代代為了解決這一方的飲水問題,采用了打旱井、掏泉子、筑澇壩等多種方式來解決,但都很難奏效,而只有在土原山川里深挖土窖,再用膠泥抹糊了窖面,然后再用以蓄留雨水,供人畜飲用,方才算是尋得了一個最上等的好法子。這窖,其實就是一口口的旱井。旱井,說穿了就是無水的干土井罷了。當地的老百姓都稱這旱井叫“窖”。

窖者, 《辭海》解釋為“收藏物品的地下室”。既然這里是專門用以作為蓄貯雨水的,那么,人們就稱它為“水窖”無疑了。水窖,為了充分、最大化地發揮它的作用和效能,當地人便把它修成了下大上小的土坑,修建的過程就叫打窖。即在選定的一塊土地上鑿下一個直徑八九十公分的土洞子,挖到兩米左右處逐步擴大,至八九米處擴大至直徑4至6米左右,再邊深邊又縮小下來,縱深至十八至二十五米左右,中部以下,將在土窖周圈用尖樁楔鉆成密密麻麻而且排列有序的小眼,然后將和好的膠泥捏成圓柱棒鑲入小眼,再用同樣的膠泥片粘連、糊貼了整個窖面,這叫“釘窖”或“糊窖”;經幾天用木榔頭的多次捶打“審窖”后,待稍稍干卻,再在土窖表面抹上一層黏土泥,這叫“墁窖”;墁好后,再用木棰多次捶打,最終用斧頭背密密匝匝靠實兩遍,直到窖內膠泥面全部凈光,經過這幾道工序,打出的窖不裂縫、不滲漏。

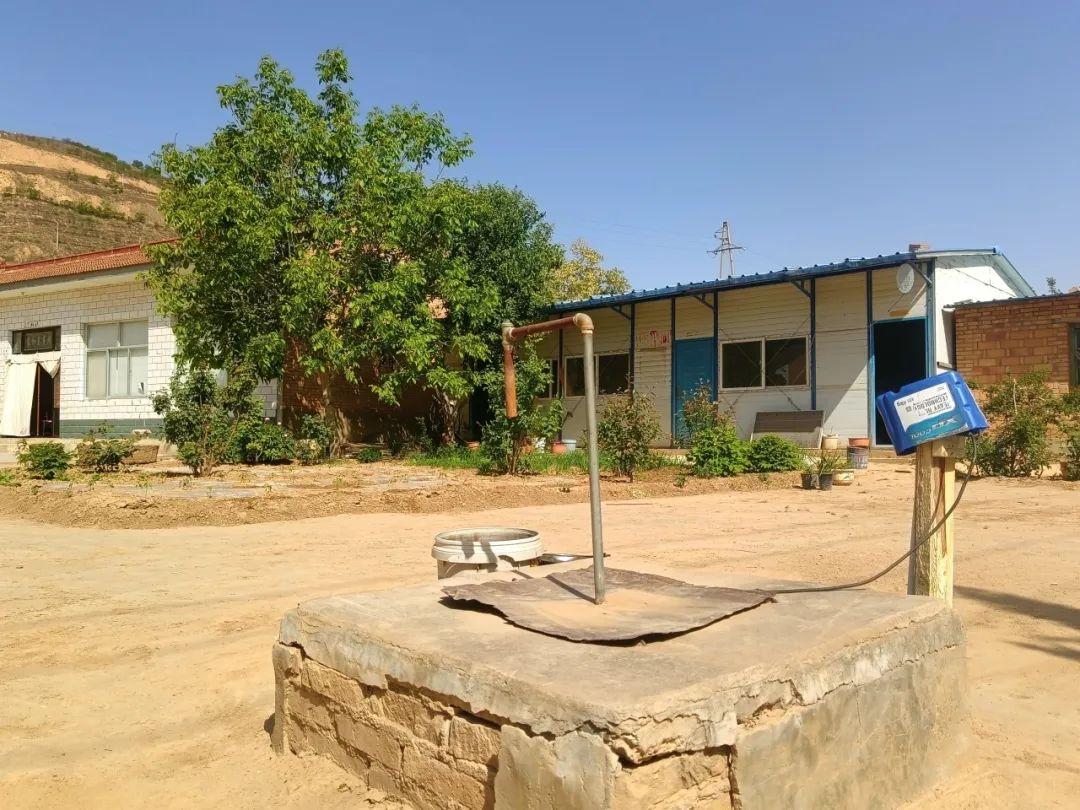

窖筒的形狀很像一個啤酒瓶子,口面上安一個用石板鑿成的窖口,上面加蓋。窖口邊開一個小水口,以便雨天匯積的雨水從此灌入。水窖一般多是修在路邊低洼處或者打碾糧食的麥場邊,因為路面和場面比較堅硬,雨水少滲易徑流,所以就是收水的最好選擇了。土窖大部分修建在露天地里,也有在路旁土崖下打一個小窯,再在窯內修建水窖的,修在窯內的窖叫窯窖。水窖將雨水收蓄起來,再嚴密封存一段時間,進行沉淀發酵,然后開啟窖口,供人畜飲用。據說,經過發酵的窖水比較干凈,人畜飲用后不會或者很少生病。可是,說實在話,窖水畢竟不夠衛生,但不用這樣的水,哪里才能有更清潔水呢?實際上,這里祖祖輩輩的父老鄉親都是飲用土窖水才活了過來的,委實就是不得已而為之的。

窖的起源可以追溯到周代。《禮記·月令》中就有“穿竇窖,修囷倉。”之說。學士鄭玄注:“人地隋(橢)曰竇。方曰窖。”竇,就是地窖。由此可知,窖出現在周代或更早,周人在環縣有過頻繁的活動,環縣山區缺水亦是有著極早記載的,那么,環縣的“窖”文化亦當極其久遠而且確鑿了。

2005年,一批上海朋友來環縣游覽,發現了環縣飲水困難,遂自發動員部分愛心人士捐款資助環縣啟動“母親水窖”工程,2006年至2008年,在黨和政府的關懷支持下,以水泥抹面窖和集雨徑流場為主要建設項目的“121”(一戶一處集流場,2孔水窖,一處庭院菜園)集雨徑流惠民工程在環縣城鄉普遍展開,進展順利,兩年完成總投資19285萬元,建成家庭式集流場4.2萬處,新建水泥抹面窖4.4萬口,庭院經濟3.5萬處,較好解決了全縣5.5萬戶,30多萬人民群眾的生活用水困難。2009年至2011年,環縣借助中央、省、市政策,全面鋪開實施引黃入環工程,從此,環縣水窖解民憂和“引黃入環惠環”工程“齊頭并進”,不但大大緩解、根治了以往“水貴如油”的極端矛盾,而且為廣大人民群眾擺脫苦難、邁步進入新生活,開啟了一個和順、璀璨的歷史新紀元。

育民養人的環縣土窖,功垂千秋,永載史冊。

作者簡介

陳希祥,甘肅環縣人,中國散文學會會員、甘肅省作家協會會員、慶陽市文學院首批簽約作家、青年文學家理事。百余件作品入編《當代華語詩歌精華》等多種書刊。曾參與《環縣文史》的編寫工作。出版有《影神》《細雨沁心》等個人作品6部,成稿電影文學劇本5部,微電影《啞井》等3部已網播。